ST 表是用倍增思想在 O ( n log n ) O(n\log n) O ( n log n ) O ( 1 ) O(1) O ( 1 ) f u , t f_{u,t} f u , t [ u , u + 2 t ) [u,u+2^t) [ u , u + 2 t ) f u , t = max / min ( f u , t − 1 , f u + 2 t − 1 , t − 1 ) f_{u,t}=\max / \min(f_{u,t-1},f_{u+2^{t-1},t-1}) f u , t = max / min ( f u , t − 1 , f u + 2 t − 1 , t − 1 ) f f f 2 ⌊ log n ⌋ 2^{\lfloor \log n \rfloor} 2 ⌊ l o g n ⌋ f f f

code:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 inline void build () for (int i = 1 ; i <= n; i++) st[i][0 ] = a[i];for (int j = 1 ; 1 + (1 << j) <= n; j++)for (int i = 1 ; i + (1 << j) - 1 <= n; i++)max (st[i][j - 1 ], st[i + (1 << j - 1 )][j - 1 ]);inline int query (int l, int r) int t = log2 (r - l + 1 );return max (st[l][t], st[r - (1 << t) + 1 ][t]);

显然,如果 ST 表只能维护 RMQ 问题那是不是太弱了。于是我们发现区间 gcd \gcd g cd

满足结合律。我们需要保证算贡献的顺序对结果没有影响;

可重复贡献。发现 query 中有一部分的贡献是重复的。

这解释了为什么不能用 ST 表维护区间和。

主要用途是区间 RMQ。

笛卡尔树每个节点维护两个值 k , w k,w k , w k k k w w w k k k w w w

我们按键值排序,然后每次当前节点肯定插在右链的最末端,于是我们用一个栈维护右链,考虑将一个节点插进来的时候,我们在栈中自顶向下找到第一个满足 w < w i w < w_i w < w i O ( n ) O(n) O ( n ) k k k O ( n ) O(n) O ( n )

code:

1 2 3 4 5 6 7 8 for (int i = 1 ; i <= n; i++)int k = top;while (k && a[stk[k]] > a[i]) --k;if (k) rs[stk[k]] = i;if (k < top) ls[i] = stk[k + 1 ];

这样我们就能解释为什么笛卡尔树不是笛卡尔本人发明的却还要叫这个名字了?

感觉跟雷峰塔名字里有雷锋是因为乐于助人一样扯。

对于一个以 u u u u u u u u u S S S S S S u u u u u u

这个性质可以帮助我们迅速找出每个数作为 max \max max 这个题 就利用了这样的性质进行分治。

线段树的具体操作就不再赘述了。

我们来看线段树维护的这个结构是什么样子的。

线段树每个节点上有一个标记信息,这些信息属于集合 T T T

然后每个点自己还有一个信息,这些信息属于集合 D D D

合并时有运算 ∗ * ∗ D ∗ D → D D*D\rightarrow D D ∗ D → D

懒标记对当前节点的信息有影响。设运算方式为 @ 满足 D D D T → D T \rightarrow D T → D

我们有标记复合运算 # 满足 T T T T → T T \rightarrow T T → T

那这样的系统要满足什么条件呢?

对于不同的区间的合并,不同的合并顺序并不影响结果。设三个区间维护的信息分别是 d 1 , d 2 , d 3 d_1,d_2,d_3 d 1 , d 2 , d 3 ( d 1 ∗ d 2 ) ∗ d 3 = d 1 ∗ ( d 2 ∗ d 3 ) (d_1*d_2)*d_3=d_1*(d_2*d_3) ( d 1 ∗ d 2 ) ∗ d 3 = d 1 ∗ ( d 2 ∗ d 3 )

标记满足结合律:( t 1 (t_1 ( t 1 t 2 ) t_2) t 2 ) t 3 = t 1 t_3=t_1 t 3 = t 1 ( t 2 (t_2 ( t 2 t 3 ) t_3) t 3 )

( t 1 (t_1 ( t 1 t 2 ) @ d = t 1 @ ( t 2 @ d ) t_2)@d=t_1@(t_2@d) t 2 ) @ d = t 1 @ ( t 2 @ d )

t @ ( d 1 ∗ d 2 ) = ( t @ d 1 ) ∗ ( t @ d 2 ) t@(d_1*d_2)=(t@d_1)*(t@d_2) t @ ( d 1 ∗ d 2 ) = ( t @ d 1 ) ∗ ( t @ d 2 )

如果没有任何的标记,也就是说标记是空的,记为 ϵ \epsilon ϵ ϵ @ d = d \epsilon @ d = d ϵ @ d = d

ϵ \epsilon ϵ t = t t=t t = t

数学中我们把配备了二元运算且满足结合律的结构叫做半群 ,于是我们发现:

由此我们可以根据抽象数据结构的原理来维护线段树。

为什么线段树可以用来维护矩阵?

线段树维护矩阵的时候,信息和标记都是矩阵。对于常见的三种矩阵乘法 ( + , × ) , ( min , + ) , ( max , + ) (+,\times),(\min,+),(\max,+) ( + , × ) , ( min , + ) , ( max , + )

有了线段树维护矩阵之后,一些看似困难的问题也就有了漂亮的线性代数形式。

这是一种使用线段树维护区间最值操作以及维护区间历史最值的方法,来自 jiry_2 吉司机的国集论文,当然我会用矩阵解释其中一部分。

区间最值操作指的是对区间取 min \min min max \max max HDU5306. Gorgeous Sequence 。考虑每个节点额外维护最大值 m x mx m x s e se s e t t t [ l , r ] [l,r] [ l , r ] k ≥ m x k\geq mx k ≥ m x s e < k < m x se<k<mx s e < k < m x k k k O ( m log n ) O(m\log n) O ( m log n )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 inline void pushdown (int p) if (tag[p] == -1 ) return ;if (fir[ls] > tag[p]) sum[ls] += 1ll * (tag[p] - fir[ls]) * cnt[ls], fir[ls] = tag[ls] = tag[p];if (fir[rs] > tag[p]) sum[rs] += 1ll * (tag[p] - fir[rs]) * cnt[rs], fir[rs] = tag[rs] = tag[p];-1 ;void update (int p, int pl, int pr, int L, int R, int x) if (L <= pl && pr <= R && sec[p] < x)if (fir[p] <= x) return ;1ll * (fir[p] - x) * cnt[p], fir[p] = x, tag[p] = x;return ;int mid = (pl + pr) >> 1 ;pushdown (p);if (L <= mid) update (ls, pl, mid, L, R, x);if (R > mid) update (rs, mid + 1 , pr, L, R, x);pushup (p);

沿用这一思路,我们可以做支持区间加减的区间最值操作问题,但是这不值得推广,尤其是在比赛中。换一种思路,我们发现这种做法本质上是把区间内元素分成最大值和非最大值两类分别维护。我们发现区间最大值操作只会标记在 s e < k < m x se<k<mx s e < k < m x O ( m log 2 n ) O(m\log^2 n) O ( m log 2 n )

然后我们考同时支持区间最大值和区间最小值的问题,例题是 BZOJ4695. 最假女选手 (你也可以在 Luogu 上 找到它)。我们延用上一个问题的操作,通过划分数域将区间最值转化成区间加减问题,对 max 和 min 分别做就可以了。

从这里我要开始使用矩阵了,接下来请欣赏矩阵技术的表演。

例题是 BZOJ3064 CPU 监控 。对于每个节点我们维护 [ m x , h m x ] [mx, hmx] [ m x , h m x ] ( + , max ) (+,\max) ( + , max )

对于区间加操作,我们有

[ m x + x h m x ] = [ x − ∞ − ∞ 0 ] [ m x h m x ] \begin{bmatrix}mx+x \\ hmx\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}x & -\infty \\ -\infty & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}mx\\hmx\end{bmatrix}

[ m x + x h m x ] = [ x − ∞ − ∞ 0 ] [ m x h m x ]

对于用 m x mx m x h m x hmx h m x

[ m x max ( m x , h m x ) ] = [ 0 − ∞ 0 0 ] [ m x h m x ] \begin{bmatrix}mx\\\max(mx,hmx)\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0 & -\infty \\ 0 & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}mx\\hmx\end{bmatrix}

[ m x max ( m x , h m x ) ] = [ 0 0 − ∞ 0 ] [ m x h m x ]

这样规模较大,考虑缩减,发现只有利用加法改变这个值的时候 h m x hmx h m x

[ m x + x max ( m x + x , h m x ) ] = [ x − ∞ x 0 ] [ m x h m x ] \begin{bmatrix}mx+x \\ \max(mx+x,hmx)\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}x & -\infty \\ x & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}mx \\ hmx\end{bmatrix}

[ m x + x max ( m x + x , h m x ) ] = [ x x − ∞ 0 ] [ m x h m x ]

进一步观察发现转移矩阵右边一列可以不维护,于是可以只维护左边的一列,只不过难以写为矩阵形式罢了。

例题是【模板】线段树 3(区间最值操作、区间历史最值) 。

同样利用矩阵。沿用区间最值问题的通用解法,对于最大值和非最大值,维护 ( + , max / min ) (+,\max/\min) ( + , max / min ) [ m x , h m x ] [mx,hmx] [ m x , h m x ] [ s e , s m x ] [se,smx] [ s e , s m x ]

使用矩阵的时候要注意由于矩阵乘法自带的 O ( k 2 ) O(k^2) O ( k 2 ) O ( k 3 ) O(k^3) O ( k 3 )

鲜花:起这个名字是因为发明这个数据结构的人非常喜欢猫 。

一类普遍的问题是给定序列 { a n } \{a_n\} { a n } m m m [ l , r ] [l,r] [ l , r ] 支持结合律和快速合并 的信息,要求在线。下面假设合并复杂度为 O ( 1 ) O(1) O ( 1 ) O ( A ) − O ( B ) − O ( C ) O(A)-O(B)-O(C) O ( A ) − O ( B ) − O ( C )

对于可减信息,直接用前缀和实现即可;对于可重复贡献的信息,长序列使用线段树 O ( n ) − O ( log n ) − O ( n ) O(n)-O(\log n)-O(n) O ( n ) − O ( log n ) − O ( n ) O ( n log n ) − O ( 1 ) − O ( n log n ) O(n\log n)-O(1)-O(n\log n) O ( n log n ) − O ( 1 ) − O ( n log n ) O ( n ) − O ( 1 ) − O ( n ) O(n)-O(1)-O(n) O ( n ) − O ( 1 ) − O ( n ) O ( n ) − O ( log n ) − O ( n ) O(n)-O(\log n)-O(n) O ( n ) − O ( log n ) − O ( n ) O ( n log n ) − O ( 1 ) − O ( n log n ) O(n\log n)-O(1)-O(n\log n) O ( n log n ) − O ( 1 ) − O ( n log n )

为了更快的询问,显然我们需要更劣的预处理复杂度来平衡。考虑一个询问 [ l , r ] [l,r] [ l , r ] l = r l=r l = r [ l , r ] [l,r] [ l , r ] [ p l , p r ] [pl,pr] [ p l , p r ] p l ≤ l ≤ m i d < r ≤ p r pl\leq l\leq mid<r\leq pr p l ≤ l ≤ m i d < r ≤ p r [ i , m i d ] [i,mid] [ i , m i d ] p r e l ( p , i ) prel(p,i) p r e l ( p , i ) [ m i d + 1 , i ] [mid+1,i] [ m i d + 1 , i ] p r e r ( p , i ) prer(p,i) p r e r ( p , i ) p r e l ( p , l ) + p r e r ( p , r ) prel(p,l)+prer(p,r) p r e l ( p , l ) + p r e r ( p , r ) O ( n ) O(n) O ( n ) p p p

考虑一般情况下我们写的线段树,也就是左儿子编号为 p << 1,右儿子编号为 p << 1 | 1,那么 [ l , r ] [l,r] [ l , r ] l , r l,r l , r x >> (int)log2(x ^ y),也就是找出第一个不同的位置丢掉后边的,预处理 log 2 ( n ) \log_2(n) log 2 ( n ) O ( 1 ) O(1) O ( 1 ) p p p O ( n log n ) − O ( 1 ) − O ( n log n ) O(n\log n)-O(1)-O(n\log n) O ( n log n ) − O ( 1 ) − O ( n log n )

能不能更好?当然可以!这个方法来自参考文章的评论区。

我们将序列分块,块长 log n \log n log n O ( n log n log n log log n + n log n log n log n ) = O ( n log log n ) O(\dfrac{n}{\log n}\log n\log \log n+\dfrac{n}{\log n}\log\dfrac{n}{\log n})=O(n\log\log n) O ( log n n log n log log n + log n n log log n n ) = O ( n log log n ) O ( 1 ) O(1) O ( 1 )

令人感到遗憾的一点是这种数据结构不支持修改,这是它们维护的数据信息特征决定的。

李超线段树主要作用是维护区间上的线段,操作有插入一条线段和查询某个点上最值。

每个节点上我们村的是当前区间的中间点最优的情况,这里用到了标记永久化思想(毕竟一次函数是变的,当前区间最优不一定是这个区间子区间的最优)。

对于插入操作,不妨设区间中点处新的更优,那么如果左端点新的反而比旧的劣,说明新旧两条线在左侧有交点,那就再去更新左侧,同理,如果右端点新的反而比旧的劣,更新右侧。

对于查询操作,注意因为有标记永久化,所以每一层都要取一个最优。

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 #define D double struct Line int id;Line () {}Line (D x0, D y0, D x1, D y1, int _id)if (abs (x0 - x1) < eps) k = 0 , b = max (y0, y1);else k = (y1 - y0) / (x1 - x0), b = y0 - k * x0;D val (D x) { return k * x + b; }2 ];void update (int p, int pl, int pr, int L, int R, Line g) if (L == pl && pr == R)if (t[p].id == 0 ) return t[p] = g, void ();int mid = (pl + pr) >> 1 ;if (abs (t[p].val (mid) - g.val (mid)) < eps)if (t[p].id < g.id) swap (t[p], g);else if (t[p].val (mid) < g.val (mid)) swap (t[p], g);int fl = (g.val (pl) + eps < t[p].val (pl));int fr = (g.val (pr) + eps < t[p].val (pr));if (fl && fr) return ;if (!fl) update (ls (p), pl, mid, L, mid, g);if (!fr) update (rs (p), mid + 1 , pr, mid + 1 , R, g);return ;int mid = (pl + pr) >> 1 ;if (R <= mid) update (ls (p), pl, mid, L, R, g);else if (L > mid) update (rs (p), mid + 1 , pr, L, R, g);else update (ls (p), pl, mid, L, mid, g), update (rs (p), mid + 1 , pr, mid + 1 , R, g);Line query (int p, int pl, int pr, int pos) if (pl == pr) return t[p];int mid = (pl + pr) >> 1 ;if (pos <= mid) ret = query (ls (p), pl, mid, pos);else ret = query (rs (p), mid + 1 , pr, pos);if (abs (ret.val (pos) - t[p].val (pos)) < eps)if (ret.id < t[p].id) return ret;return t[p];else if (ret.val (pos) > t[p].val (pos)) return ret;else return t[p];

=李超线段树+动态开点。

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 struct line int k, b;line () { k = 0 , b = INF; }line (int _k, int _b) { k = _k, b = _b; }int f (int x) return k * x + b; }struct node int ls, rs;int f (int x) return l.k * x + l.b; }int nc, rt;void update (int &p, int pl, int pr, line g) if (!p) return tr[p = ++nc].l = g, void ();int mid = (pl + pr) >> 1 ;if (tr[p].f (mid) > g.f (mid)) swap (tr[p].l, g);if (tr[p].l.k < g.k) update (tr[p].ls, pl, mid, g);else update (tr[p].rs, mid + 1 , pr, g);int query (int p, int pl, int pr, int k) if (!p) return INF;int mid = (pl + pr) >> 1 ;if (k <= mid) return min (tr[p].f (k), query (tr[p].ls, pl, mid, k));else return min (tr[p].f (k), query (tr[p].rs, mid + 1 , pr, k));

所有斜率优化的题都可以用李超线段树草过去!

为什么呢?因为斜率优化和李超线段树的区别不过是维护直线方式不同罢了,其他完全一样。

又名:楼房重建线段树(来源是其例题),兔队线段树(因为粉兔致力于推广该方法)

例题:楼房重建 (你也可以在 QOJ 上找到它,或者在 UR #19 前进四 中发现它并写出 O ( n log 2 n ) O(n\log^2 n) O ( n log 2 n )

题意相当于求前缀 max \max max

这里左区间对右区间有影响,我们考虑在 pushup 的时候维护一个 calc 函数,calc(p,v) 表示考虑到节点 p p p v v v

如果 v ≥ m x p v\geq mx_p v ≥ m x p return 0;

再如果 v ≥ m x l s ( p ) v \geq mx_{ls(p)} v ≥ m x l s ( p ) calc(rs(p),v);

否则递归左儿子,结果是 calc(ls(p),v)+c[p]-c[ls(p)]。其中 c p = c l s ( p ) c_p=c_{ls(p)} c p = c l s ( p ) m x l s ( p ) mx_{ls(p)} m x l s ( p ) v v v

code:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 int n, m, c[N << 2 ];double mx[N << 2 ];int calc (int p, int pl, int pr, double v) if (v >= mx[p]) return 0 ;if (pl == pr) return (mx[p] > v);int mid = (pl + pr) >> 1 ;if (mx[ls (p)] <= v) return calc (rs (p), mid + 1 , pr, v);else return calc (ls (p), pl, mid, v) + c[p] - c[ls (p)];void update (int p, int pl, int pr, int pos, int v) if (pl == pr)1.0 * v / pos, c[p] = 1 ;return ;int mid = (pl + pr) >> 1 ;if (pos <= mid) update (ls (p), pl, mid, pos, v);else update (rs (p), mid + 1 , pr, pos, v);max (mx[ls (p)], mx[rs (p)]);ls (p)] + calc (rs (p), mid + 1 , pr, mx[ls (p)]);

这个 trick 越来越常用了啊。

平衡树维护信息的特征其实和线段树是一样的,只不过是在加上区间反转操作之后就不能用线段树了,因为线段树没有办法交换两个儿子。

rt :根节点

tot :节点个数

val[p] :节点的权值

siz[p]:节点子树大小

fa[p]: 父亲节点的编号

ch[p][0/1] :左儿子和右儿子的编号

下面的讲解中,我们设 p p p f f f p p p g g g f f f

pushup:更新节点子树大小

get:判断这个节点是一个右儿子还是一个左儿子

clear:删掉当前节点

实现:

1 2 3 void pushup (int p) 0 ]] + siz[ch[p][1 ]] + cnt[p]; }bool get (int p) return p == ch[fa[p]][1 ]; }void clear (int p) 0 ] = ch[p][1 ] = val[p] = fa[p] = cnt[p] = 0 ; }

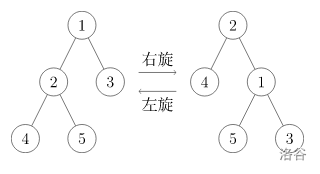

旋转操作分为左旋和右旋,左旋可以看做右旋的逆过程,所以这里只讲解右旋。我们要求旋转之后,当前节点 p p p

旋转过程:

将 p p p f f f f f f p p p

如果 g g g p p p f f f

更新 f f f p p p

实现:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 void rotate (int p) int f = fa[p], g = fa[f], chk = get (p);1 ];if (ch[p][chk ^ 1 ]) fa[ch[p][chk ^ 1 ]] = f;1 ] = f, fa[f] = p, fa[p] = g;if (g) ch[g][f == ch[g][1 ]] = p;pushup (f), pushup (p);

Splay 操作规定:每一次旋转之后,都要将节点 p p p

Splay 操作就是对 p p p p p p p p p r t rt r t

先把实现放上:

1 2 3 4 5 6 void splay (int p) for (int f = fa[p]; f = fa[p], f; rotate (p))if (fa[f]) rotate (get (p) == get (f) ? f : p);

你没看错,这么短的代码,蕴含了 3 种复杂操作和十分复杂的复杂度分析。我们来分析这三种操作。

zig:将 p p p f = r t f=rt f = r t p p p r t rt r t

zig-zig:当 f f f c h k ( f ) = c h k ( p ) chk(f)=chk(p) c h k ( f ) = c h k ( p ) g g g p p p

zig-zag:使用条件就是上面两种都不适用的时候。我们将 p p p

手摸一下就可以理解这 3 种操作。至于上面说的 6 种,是因为有左旋和右旋的区别,我们在 rotate 里已经解决掉了。

剩下的操作就是次要的了,可以用递归实现。这里直接放代码。

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 void nw (int k, int fath, int op) { val[++tot] = k, siz[tot] = cnt[tot] = 1 , fa[tot] = fath, ch[fath][op] = tot; }void ins (int k) if (!rt) return val[++tot] = k, cnt[tot]++, rt = tot, pushup(rt);int cur = rt, f = 0 ;while (true )if (val[cur] == k)break ;if (!cur)break ;int rk (int k) int p = rt, res = 0 ;while (true )if (k < val[p]) p = ch[p][0 ];else 0 ]];if (!p) return res + 1 ;if (val[p] == k) return splay(p), res + 1 ;1 ];int prev () int p = ch[rt][0 ];if (!p) return p;while (ch[p][1 ]) p = ch[p][1 ];return splay(p), p;int next () int p = ch[rt][1 ];if (!p) return p;while (ch[p][0 ]) p = ch[p][0 ];return splay(p), p;void del (int k) if (cnt[rt] > 1 ) return --cnt[rt], pushup(rt), void ();if (!ch[rt][0 ] && !ch[rt][1 ]) return clear(rt), rt = 0 , void ();if (!ch[rt][0 ])int cur = rt;return rt = ch[rt][1 ], fa[rt] = 0 , clear(cur), void ();if (!ch[rt][1 ])int cur = rt;return rt = ch[rt][0 ], fa[rt] = 0 , clear(cur), void ();int cur = rt, x = prev();1 ]] = x, ch[x][1 ] = ch[cur][1 ], clear(cur), pushup(rt);int kth (int k) int p = rt;while (1 )if (ch[p][0 ] && k <= siz[ch[p][0 ]]) p = ch[p][0 ];else 0 ]];if (k <= 0 ) return splay(p), val[p];1 ];

我们运用势能分析法(参考资料:势能分析法-Dfkuaid (没错时间复杂度相关的记号只要没有说明就和他一样,别问我为什么))求时间复杂度。

约定 subtree ( x ) \operatorname{subtree}(x) s u b t r e e ( x ) x x x ∣ x ∣ = ∣ subtree(x) ∣ |x|=|\operatorname{subtree(x)}| ∣ x ∣ = ∣ s u b t r e e ( x ) ∣ p p p p ′ p' p ′

感性理解势能就是说对于每个数据结构,有的操作可能为后面的操作积累了势能,也就是说后面操作代价可能变大,也可能为后面操作消耗了势能,也就是说后面操作代价可能变小。

定义势能函数 Φ ( p ) = ∑ x ∈ subtree ( p ) f ( x ) \Phi(p)=\sum_{x\in\operatorname{subtree}(p)}f(x) Φ ( p ) = ∑ x ∈ s u b t r e e ( p ) f ( x ) f ( x ) = log ∣ x ∣ f(x)=\log |x| f ( x ) = log ∣ x ∣ p , f , g p,f,g p , f , g Φ i − Φ i − 1 ≤ f i ( p ) + f i ( g ) − 2 f i − 1 ( f ) \Phi_{i}-\Phi_{i-1}\leq f_i(p)+f_i(g)-2f_{i-1}(f) Φ i − Φ i − 1 ≤ f i ( p ) + f i ( g ) − 2 f i − 1 ( f ) ∣ p ′ ∣ ≥ ∣ p ∣ + ∣ g ′ ∣ |p'|\geq |p|+|g'| ∣ p ′ ∣ ≥ ∣ p ∣ + ∣ g ′ ∣ f i − 1 ( p ) + f i − 1 ( g ) − 2 f i ( p ) = log ∣ p ∣ + log ∣ g ∣ − 2 log ∣ p ′ ∣ = log ∣ p ∣ ∣ g ∣ ∣ p ′ ∣ 2 ≤ log ∣ p ∣ ∣ g ∣ ( ∣ p ∣ + ∣ g ′ ∣ ) ≤ − 1 f_{i-1}(p)+f_{i-1}(g)-2f_{i}(p)=\log |p|+\log |g|-2\log |p'|=\log \frac{|p||g|}{|p'|^2}\leq \log \frac{|p||g|}{(|p|+|g'|)}\leq -1 f i − 1 ( p ) + f i − 1 ( g ) − 2 f i ( p ) = log ∣ p ∣ + log ∣ g ∣ − 2 log ∣ p ′ ∣ = log ∣ p ′ ∣ 2 ∣ p ∣ ∣ g ∣ ≤ log ( ∣ p ∣ + ∣ g ′ ∣ ) ∣ p ∣ ∣ g ∣ ≤ − 1 c ^ i = c i + Φ ( i ) − Φ ( i − 1 ) = 1 + 3 ( f i ( p ) − f i − 1 ( p ) ) − 1 = 3 ⋅ ( f i ( p ) − f i − 1 ( p ) ) \hat c_i=c_i+\Phi(i)-\Phi(i-1)=1+3(f_i(p)-f_{i-1}(p))-1=3\cdot(f_{i}(p)-f{i-1}(p)) c ^ i = c i + Φ ( i ) − Φ ( i − 1 ) = 1 + 3 ( f i ( p ) − f i − 1 ( p ) ) − 1 = 3 ⋅ ( f i ( p ) − f i − 1 ( p ) ) c ^ i ≤ 2 ⋅ ( f i ( p ) − f i − 1 ( p ) ) \hat c_i\leq 2\cdot(f_i(p)-f_{i-1}(p)) c ^ i ≤ 2 ⋅ ( f i ( p ) − f i − 1 ( p ) ) c ^ i = 1 + f i ( x ) − f i − 1 ( x ) \hat c_i=1+f_i(x)-f_{i-1}(x) c ^ i = 1 + f i ( x ) − f i − 1 ( x ) O ( 1 + f k ( p ) − f 0 ( p ) ) ≤ O ( log n ) O(1+f_k(p)-f_0(p))\leq O(\log n) O ( 1 + f k ( p ) − f 0 ( p ) ) ≤ O ( log n )

于是 ∑ c i = ∑ c ^ i + Φ ( D 0 ) − Φ ( D n ) = O ( m log n ) \sum c_i=\sum \hat c_i + \Phi(D_0)-\Phi(D_n)=O(m\log n) ∑ c i = ∑ c ^ i + Φ ( D 0 ) − Φ ( D n ) = O ( m log n ) − n log n ≤ Φ ( D 0 ) − Φ ( D m ) ≤ n log n -n\log n\leq \Phi(D_0)-\Phi(D_m)\leq n\log n − n log n ≤ Φ ( D 0 ) − Φ ( D m ) ≤ n log n ∑ c i = O ( ( n + m ) log n ) \sum c_i=O((n+m)\log n) ∑ c i = O ( ( n + m ) log n )

FHQ-Treap 是由范浩强发明的不用旋转的 Treap,其不用旋转的性质可以帮助我们进行可持久化操作。

作为 Treap,FHQ-Treap 的每个点都记录一个优先级 pri 和其权值 val,其中 pri 满足二叉堆的性质,val 满足 BST 性质,其中 pri 是随的。这样做能平衡的原因是数据范围越大,随机出来一条链的可能性就越小,也就是说树的形态越平衡,至于小数据,平不平衡就无所谓了。

FHQ-Treap 的核心操作为分裂与合并。

分裂操作分为按排名合并与按大小合并。这里只讲按大小分裂。假设当前节点为 u u u split 的参考值是 x x x L L L R R R v a l ( x ) ≤ x val(x)\le x v a l ( x ) ≤ x u u u L L L u u u L L L R R R L L L u u u

1 2 3 4 5 6 7 void split (int u, int x, int &L, int &R) if (!u) return L = R = 0 , void ();if (t[u].val <= x) L = u, split (t[u].rs, x, t[u].rs, R);else R = u, split (t[u].ls, x, L, t[u].ls);pushup (u);

设这两棵树是 L L L R R R L L L p r i pri p r i R R R L L L R R R L L L L L L

1 2 3 4 5 6 int merge (int L, int R) if (!L || !R) return L | R;if (t[L].pri <= t[R].pri) return t[L].rs = merge (t[L].rs, R), pushup (L), L;else return t[R].ls = merge (L, t[R].ls), pushup (R), R;

然后其他操作就迎刃而解了。还是直接放代码。

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 inline void Insert (int x) newnode (x), split (rt, x, L, R), rt = merge (merge (L, cnt), R); }inline void Delete (int x) split (rt, x - 1 , L, R), split (R, x, p, R);merge (t[p].ls, t[p].rs), rt = merge (merge (L, p), R);inline int get_rank (int x) split (rt, x - 1 , L, R);int y = t[L].siz + 1 ;merge (L, R);return y;inline int get_val (int u, int k) int now = u;while (now)int x = t[t[now].ls].siz + 1 ;if (x == k) return t[now].val;if (x < k) now = t[now].rs, k -= x;else now = t[now].ls;inline int get_pre (int x) split (rt, x - 1 , L, R);int y = get_val (L, t[L].siz);merge (L, R);return y;inline int get_nxt (int x) split (rt, x, L, R);int y = get_val (R, 1 );merge (L, R);return y;

闲话:没错,这玩意是 Tarjan 发明的。

我们需要动态维护连边删边以及修改点权,并且维护路径上的权值。如果没有连边删边的操作,可以利用重链剖分解决问题。而在加上删边加边的操作后,重链剖分变得不靠谱,因为每个节点的 siz 是随时变化的。我们想要一个更为稳定的剖分方式。

这里引入失恋剖分 实链剖分 的概念。对于每一个点的子树内与之直接相连的边中,选出一条边作为“实边”,其余的边称为“虚边”,由实边组成的链我们称之为实链。实链剖分对树的形态的依赖相较于重链剖分来说要更小一点。我们把树剖开,为了方便维护每条实链上的信息,我们使用 splay(等评测机升级是不是也能用 FHQ-Treap 了啊)。为了把这些 splay 组织起来,我们构造一个**辅助树(Aux Tree)**的结构。

为了保证时间复杂度是 log \log log

以【模板】动态树 (LCT) 为例,变量声明与 splay 几乎一样。

基础的部分例如合并子树信息、标记下传就直接放了。

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 inline void pushup (int p) 0 ]] ^ val[p] ^ sum[ch[p][1 ]]; }inline void reverse (int p) swap (ch[p][0 ], ch[p][1 ]), tag[p] ^= 1 ; }inline void pushdown (int p) if (!tag[p]) return ;reverse (ch[p][0 ]), reverse (ch[p][1 ]), tag[p] = 0 ;inline void push (int p) if (!is_root (p)) push (fa[p]);pushdown (p);

一部分代码是与 splay 重合的:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 inline int get (int p) return ch[fa[p]][1 ] == p; }inline bool is_root (int p) return ch[fa[p]][0 ] != p && ch[fa[p]][1 ] != p; }inline void rotate (int p) int f = fa[p], g = fa[f], k = get (p);if (!is_root (f)) ch[g][get (f)] = p;1 ], fa[ch[p][k ^ 1 ]] = f;1 ] = f, fa[f] = p, fa[p] = g;pushup (f), pushup (p);inline void splay (int p) push (p); for (int f; f = fa[p], !is_root (p); rotate (p))if (!is_root (f)) rotate (get (p) == get (f) ? f : p);

access 操作的作用就是打通一条原树的根到当前点的实链。我们不断把 p p p

1 2 3 4 inline void access (int p) for (int child = 0 ; p; child = p, p = fa[p]) splay (p), ch[p][1 ] = child, pushup (p);

makeroot 操作的作用是把 p p p p p p

1 inline void makeroot (int p) access (p), splay (p), reverse (p); }

split 操作把 u u u v v v u u u u u u v v v v v v

1 inline void split (int u, int v) makeroot (u), access (v), splay (v); }

findroot 找到当前点所在实链的顶。

1 2 3 4 5 6 inline int findroot (int p) access (p), splay (p), pushdown (p);while (ch[p][0 ]) p = ch[p][0 ], pushdown (p);return splay (p), p;

link 操作和 cut 操作搞就完了。

1 2 3 4 5 6 inline void link (int u, int v) makeroot (u), fa[u] = v; }inline void cut (int u, int v) makeroot (u);if (findroot (v) == u && fa[v] == u && !ch[v][0 ]) fa[v] = ch[u][1 ] = 0 , pushup (u);

分成 n \sqrt n n

为什么是 n \sqrt n n B B B O ( n B ) O(\frac{n}{B}) O ( B n ) O ( B ) O(B) O ( B ) O ( n B + B ) O(\frac{n}{B}+B) O ( B n + B ) n B = B \frac{n}{B}=B B n = B B = n B=\sqrt n B = n O ( n n ) O(n\sqrt n) O ( n n )

一般地,我们记下每个块的左端点与右端点,以及每个点所属的块的编号,提前预处理。

1 2 3 4 5 block = sqrt (n);for (int i = 1 ; i <= block; i++) st[i] = (i - 1 ) * block + 1 , ed[i] = i * block;if (ed[block] < n) ed[block] = n;for (int i = 1 ; i <= block; i++)for (int j = st[i]; j <= ed[i]; j++) pos[j] = i, sum[i] += a[j];

俗称四毛子算法,大概是由四个俄罗斯人提出的。这是一种 O ( n ) − O ( 1 ) O(n)-O(1) O ( n ) − O ( 1 ) RMQ \text{RMQ} RMQ + 1 − 1 R M Q +1-1 RMQ + 1 − 1 R M Q

设定阈值 B B B n B \frac{n}{B} B n O ( n b log n b ) = O ( n ) O(\frac{n}{b}\log \frac{n}{b})=O(n) O ( b n log b n ) = O ( n ) O ( n ) O(n) O ( n ) O(2^{\log n\log n)<O(n) ,这样就做到 O ( n ) − O ( 1 ) O(n)-O(1) O ( n ) − O ( 1 )

但是一般的序列并不满足这样的性质,于是四毛子先建出原序列的笛卡尔树,然后拿欧拉序做,这样就能用上面的做法做了。

例题:P3901 数列找不同

考虑最基础的暴力,就是离线下来,然后不断挪左右端点,然后每次就是 O ( n ) O(n) O ( n )

莫队就是把 { a n } \{a_n\} { a n } O ( n n ) O(n\sqrt n) O ( n n )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 struct que int l, r, id;bool operator <(const que &b)const if (bel[l] == bel[b.l]) return r < b.r;return bel[l] < bel[b.l];void move (int now, int op) void solve () int block = sqrt (n);sort (q + 1 , q + 1 + m);int l = 1 , r = 0 ;for (int i = 1 ; i <= m; i++)while (l > q[i].l) move (--pl, 1 );while (r < q[i].r) move (++pr, 1 );while (l < q[i].l) move (pl++, -1 );while (r > q[i].r) move (pr--, -1 );

注意这四个指针挪动的顺序不能变。

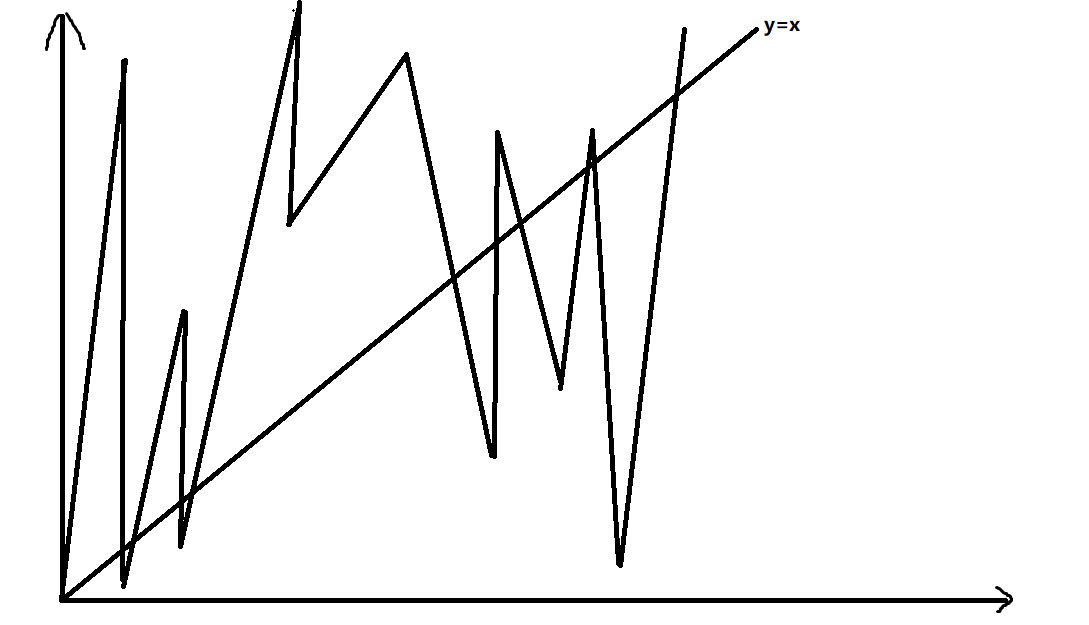

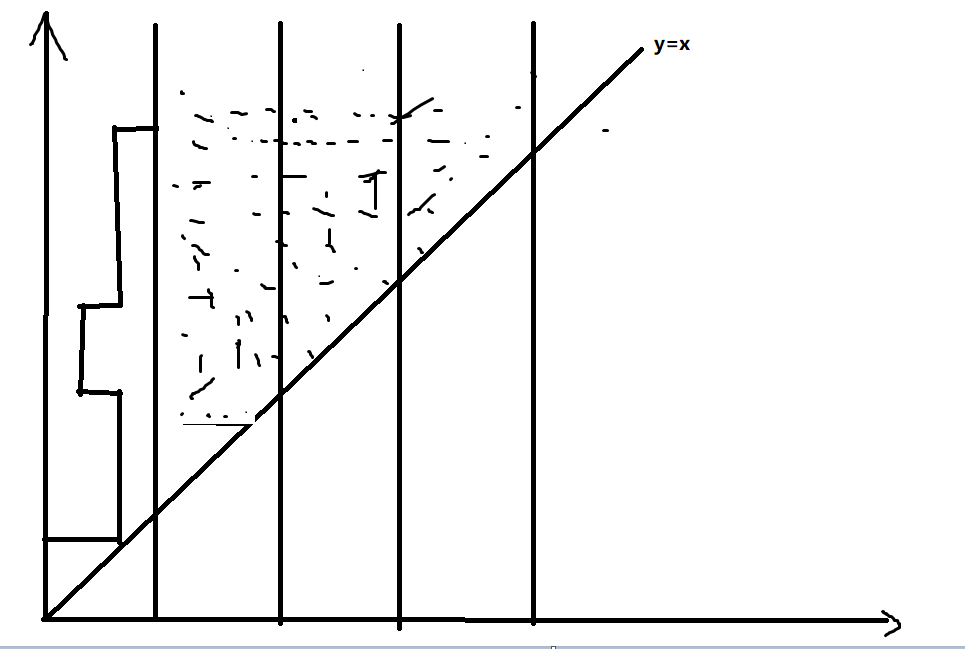

考虑几何方式。我们把暴力和莫队的图都画出来。

暴力:

莫队:

我们发现莫队移动的总量被严格控制在 O ( n n ) O(n\sqrt{n}) O ( n n ) O ( n n ) O(n\sqrt n) O ( n n )

我们来看一组数据(来自 OI-Wiki):

手摸发现 r r r r r r r r r

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 struct query int l, r, id;bool operator <(const query &b) const if (bel[l] != bel[b.l]) return l < b.l;if (bel[l] & 1 ) return r < b.r;return r > b.r;

相信对于大多数 OIer 来说,初始扫描线都是在矩形面积并上,我们通过让一条线沿一条坐标轴扫的方式把二维的问题转化成了一维的问题。这启发我们,对于三次乃至更高次的问题,我们在一开始都可以利用扫描线把维度降低,然后再去想剩下的。

这里放一下模板题 的代码,因为我模拟赛的时候忘了。

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 #include <algorithm> #include <cstdio> #define N 1000005 #define ls(p) (p * 2) #define rs(p) (p * 2 + 1) #define int long long using namespace std;int n, cnt, xx[N << 2 ], ans;struct Line { int y, lx, rx, io; } e[N << 2 ];void mkL (int yy, int x1, int x2, int io) bool cmp (Line a, Line b) return a.y < b.y; }struct Node { int tag, length; } t[N];void pushup (int p, int pl, int pr) if (t[p].tag) t[p].length = xx[pr] - xx[pl];else if (pl + 1 == pr) t[p].length = 0 ;else t[p].length = t[ls (p)].length + t[rs (p)].length;void update (int L, int R, int p, int pl, int pr, int type) if (L <= pl && pr <= R) { t[p].tag += type; pushup (p, pl, pr); return ; }if (pl + 1 == pr) return ;int mid = (pl + pr) / 2 ;if (L <= mid) update (L, R, ls (p), pl, mid, type);if (R > mid) update (L, R, rs (p), mid, pr, type);pushup (p, pl, pr);signed main () scanf ("%lld" , &n) ;for (int i = 1 ; i <= n; i++)int x1, y1, x2, y2;scanf ("%lld %lld %lld %lld" , &x1, &y1, &x2, &y2);mkL (y1, x1, x2, 1 ); xx[cnt] = x1;mkL (y2, x1, x2, -1 ); xx[cnt] = x2;sort (xx + 1 , xx + 1 + cnt);int num = unique (xx + 1 , xx + 1 + cnt) - (xx + 1 );sort (e + 1 , e + 1 + cnt, cmp);for (int i = 1 ; i <= cnt; i++)1 ].length * (e[i].y - e[i-1 ].y);int L = lower_bound (xx + 1 , xx + 1 + num, e[i].lx) - xx;int R = lower_bound (xx + 1 , xx + 1 + num, e[i].rx) - xx;update (L, R, 1 , 1 , num, e[i].io);printf ("%lld" , ans);return 0 ;